Tentacles Fever

2025

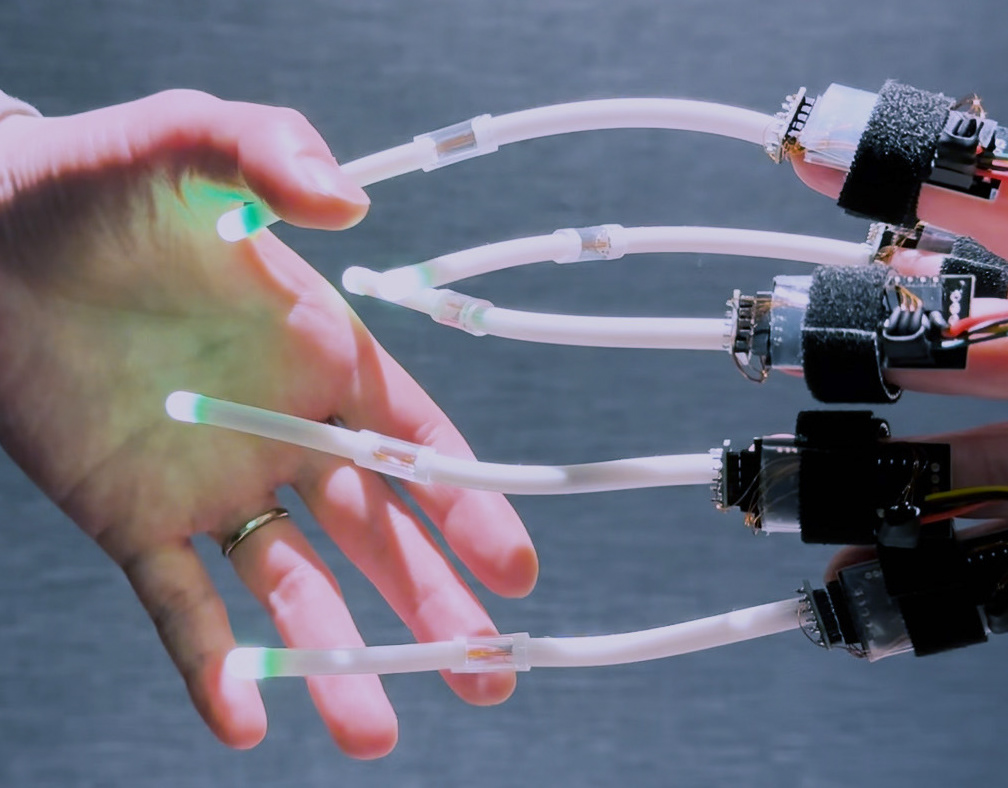

Parasitic Finger

2025

ChoreoFin

2025

ChoreoSurf

2024

ChreoFil

2024

Animated Robotic Sculptures

2020

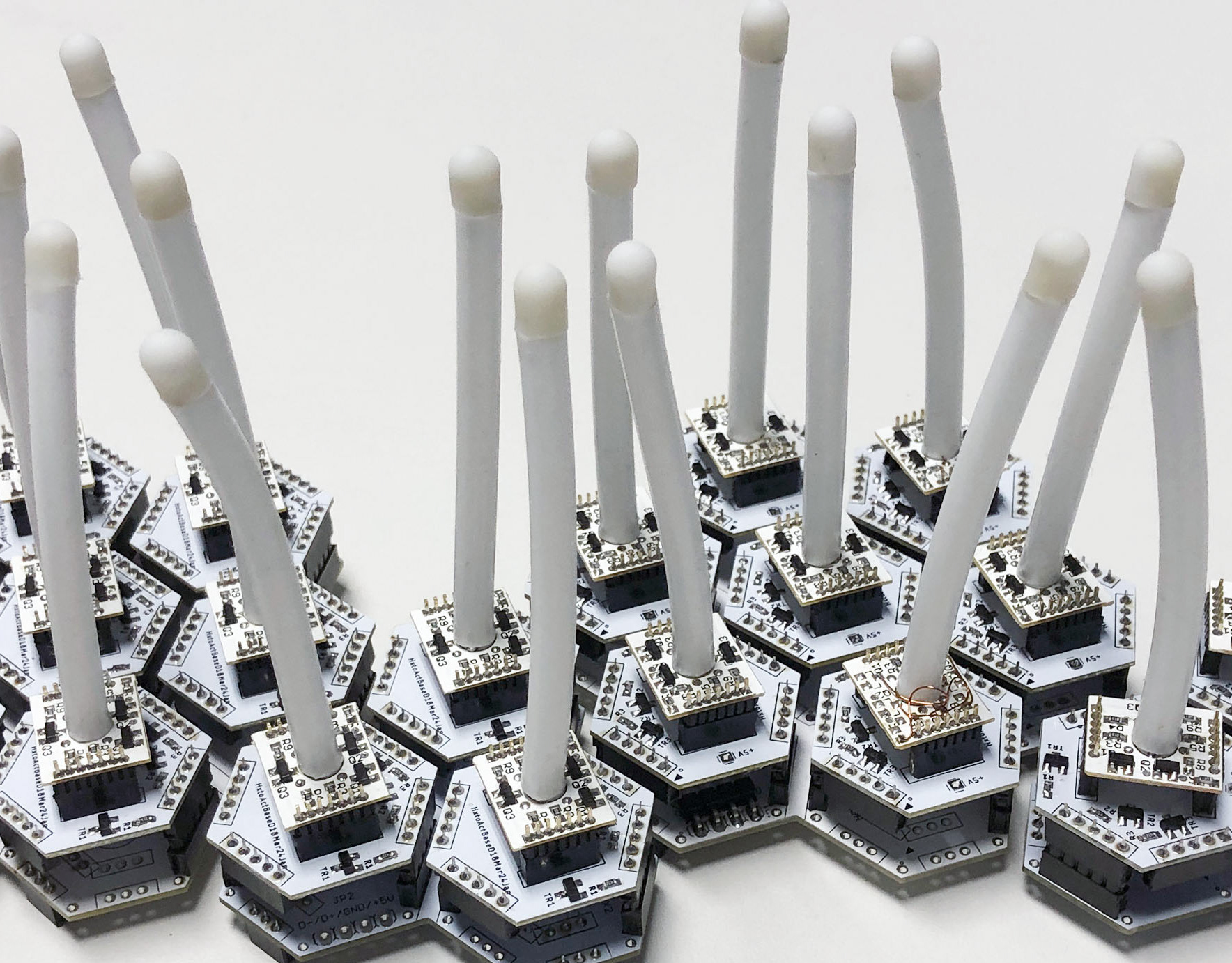

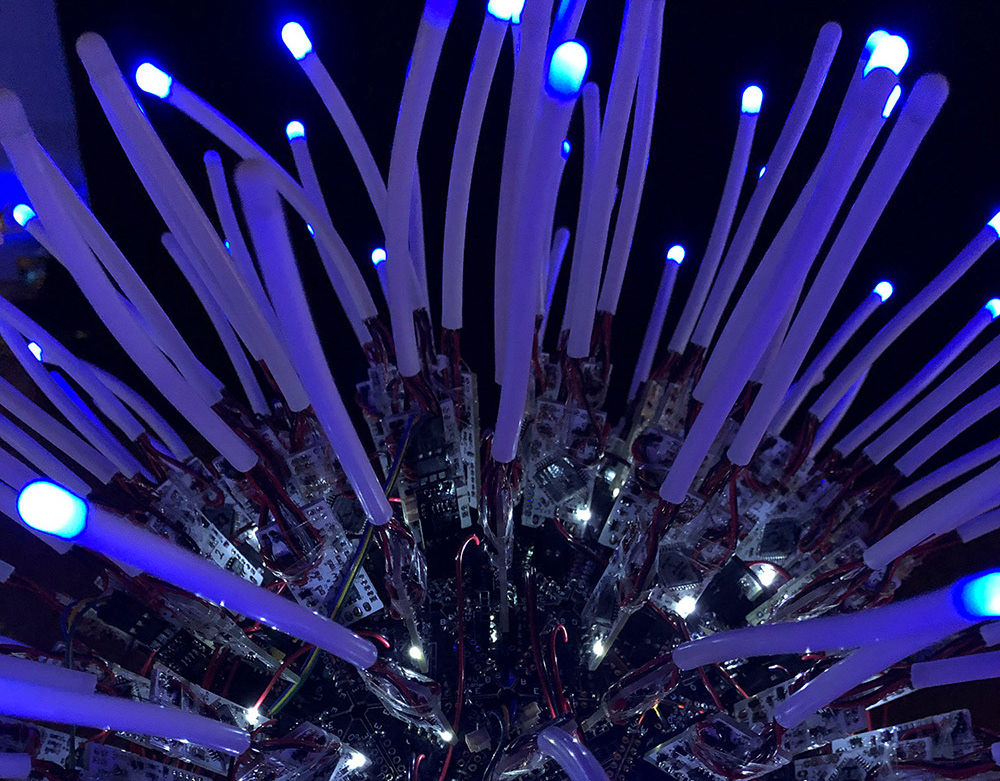

Tentacle Flora

2018

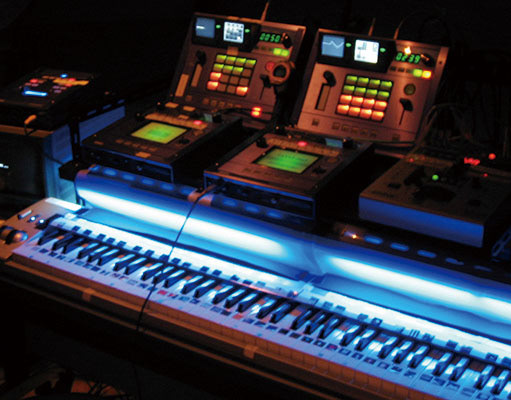

Video & Projection Design 2003-2016

2016

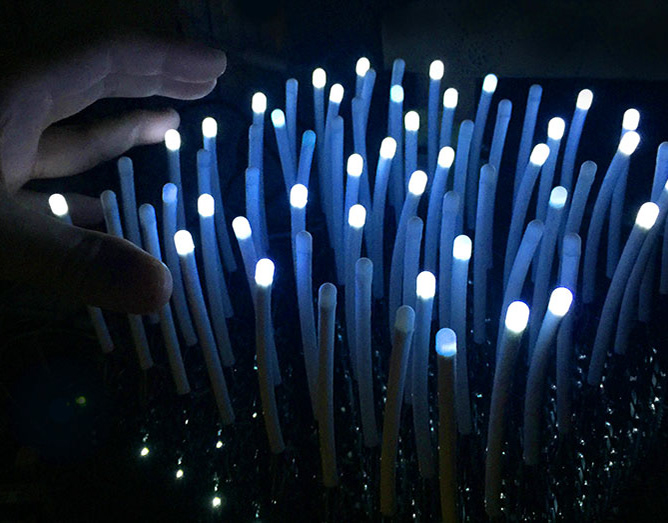

Luminescent Tentacles

2016

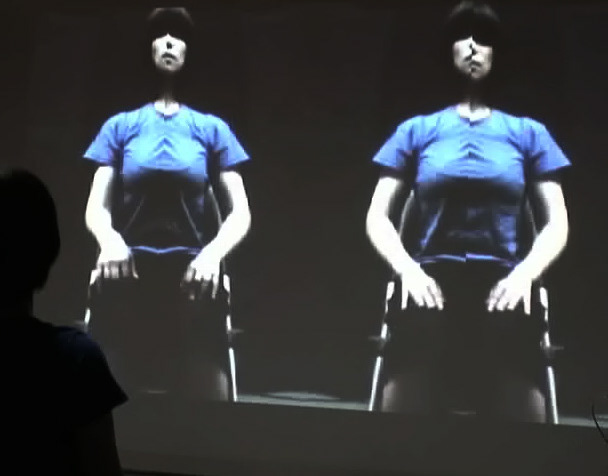

Trio Dialogues

2015

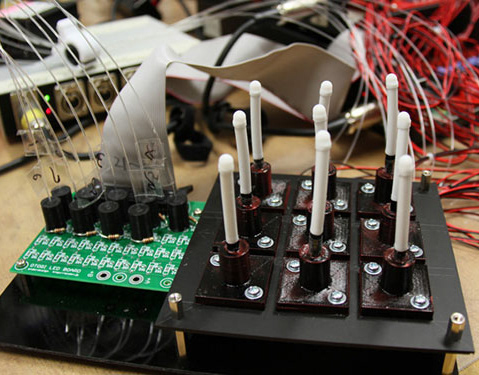

Waving Tentacles 8×8

2015

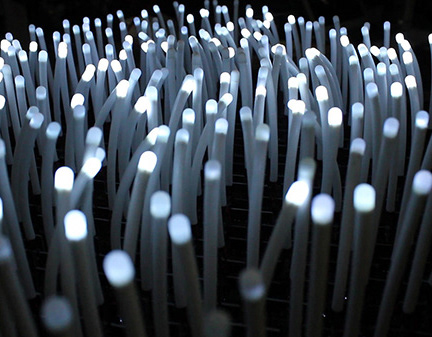

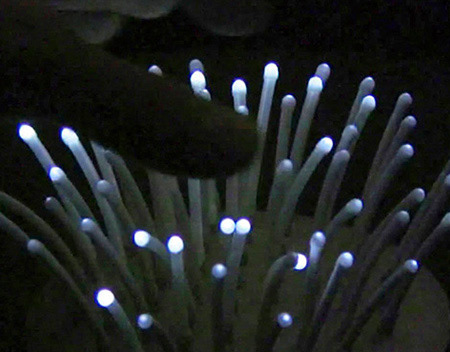

Waving Tentacles

2014

setPhysical

2010

Tentacles

2010

plant

2009

Himawari

2008

physical integration

2007

Ishindenshin

2006

At the time ... On the East Coast

2006

dialogues#8

2005